Les Vanderbilt symbolisent à la fois l’histoire et la légende : fortune bâtie par le labeur de Cornelius, dilapidée par le faste de ses descendants, ils incarnent l’idée que la richesse se gagne difficilement mais peut se perdre dans l’excès. Aujourd’hui encore, l’Amérique voit en eux un mélange de conte de fées et d’avertissement sur la vanité.

Née dans la boue des docks de Staten Island, l’empire des Vanderbilt a symbolisé, au XIXᵉ siècle, l’audace et l’excès du capitalisme américain. Magnats des chemins de fer, mécènes flamboyants, bâtisseurs de palais fastueux, ils incarnèrent tour à tour la fortune la plus éclatante des États-Unis et la vanité des gloires éphémères. Retour sur une dynastie qui fit rêver l’Amérique… avant de sombrer dans l’oubli.

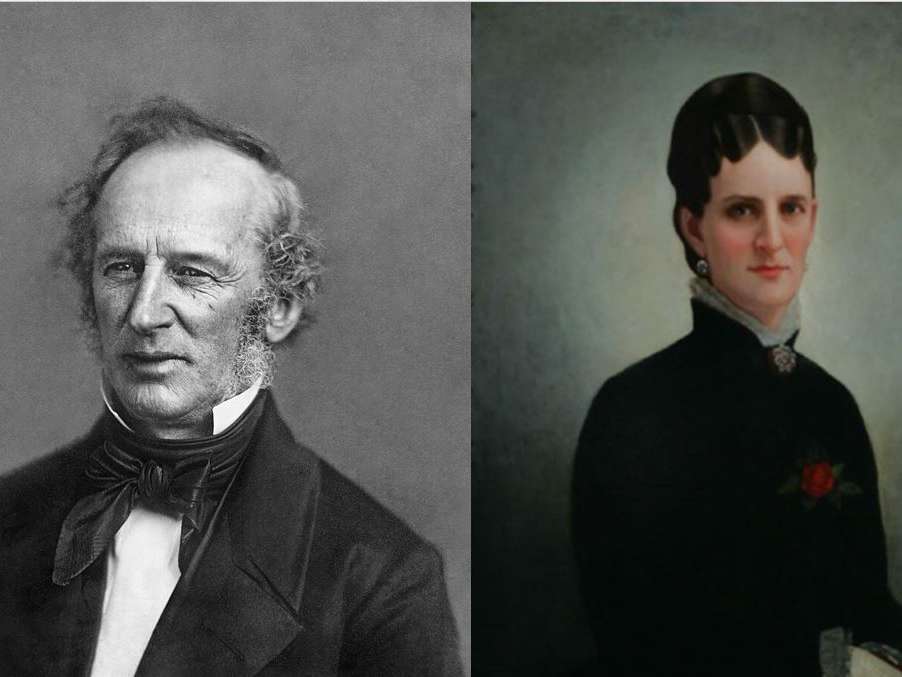

Tout commence avec Cornelius Vanderbilt (1794-1877). Arrière-arrière-petit-fils d’un fermier de la province d’Utrecht, fils d’un modeste batelier hollandais, sa famille a émigré au cours du XVIIe siècle à la Nouvelle-Amsterdam, alors colonie batave de la Nouvelle-Néerlande. Le jeune homme est un ambitieux qui à la fibre commerciale dans le sang. Il entend se démarquer, inscrire son nom sur l’Hudson River avec son navire qu’il conduit dès l’âge de 16 ans. Il acquiert rapidement une réputation de « roublard arrogant et mégalomane » qui n’hésite pas à piéger le gouvernement de l’Union (nordiste) lors de la Guerre de Sécession. Ironie de l’histoire, son épouse, Frank Armstrong Crawford-Vanderbilt (1839-1885) fut un fort soutien à la Confédération (sudiste).

En ayant vendu des navires inutilisables aux Nordistes, Cornelius Vanderbilt (dit le « Commodore ») échappe toutefois aux poursuites. Il fructifie ses activités en s’emparant des chemins de fer de la région et après avoir ruiné ses concurrents rachetés une bouchée de pain. On lui doit même la construction de la Gare de Grand Central terminal, témoin actuel de ce qui fut la fortune de Cornelius Vanderbilt estimée à la fin de sa vie à plusieurs millions de dollars.

Rude, autoritaire, visionnaire, philanthrope, pragmatique jusqu’à la brutalité, il méprisait le faste, préférant la solidité des affaires. Il laissera derrière lui 12 enfants.

La génération dorée : le triomphe ostentatoire

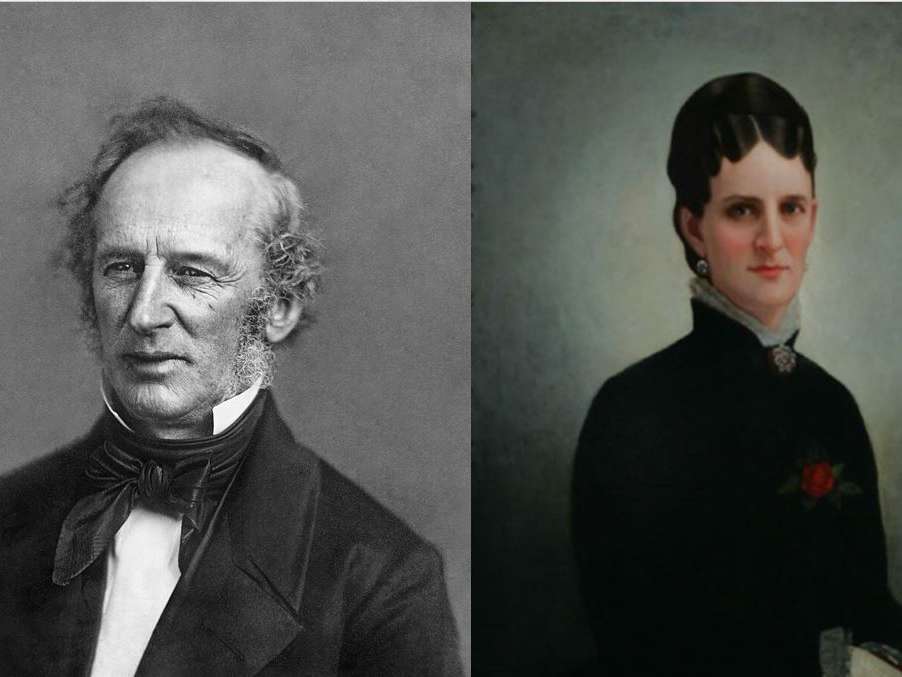

Ses héritiers, menés par William Henry Vanderbilt (1821-1885), multiplièrent et consolidèrent l’empire ferroviaire. William doubla en une décennie la fortune paternelle, fort d’une formation dans les affaires distillées par son père. Cornelius « Corneil » Vanderbilt II (1843-1889) suit la trace de ses ancêtres et se mue en redoutable homme d’affaires. Régnant sur les chemins de fer américains, la famille finit par adopter un autre style de vie : là où le Commodore prônait la sobriété, ses enfants succombèrent à la tentation du faste. Au cœur de l’“Âge doré” américain, les Vanderbilt érigèrent de véritables palais inspirés de Renaissance française et italienne, rivalisant avec les châteaux européens. À Newport, les résidences de villégiature comme The Breakers ou Marble House se transformèrent en vitrines de leur richesse insolente.

À chacun sa spécialité chez les Vanderbilt. William Kissam Vanderbilt (1849-1920), fils de William Henry, se prend de passion pour les chevaux et les courses de bateaux. Son yacht The Defender se paye le luxe de remporter la fameuse Coupe de l’America en 1895. Fondateur du Jockey Club, son amour des équidés le pousse en France où il achète le réputé Haras du Quesnay pour ses pur-sang, fait construire le château Vanderbilt dans un style Louis XIII, dans les Yvelines, et qui restera entre ses mains jusqu’en 1918. Un de ses frères, George Washington Vanderbilt II (1862-1914) fut un collectionneur d’art reconnu à qui ont doit le fabuleux domaine de Biltmore (toujours entre les mains de sa lignée) construit sur le modèle des châteaux de la Loire. Véritable esthète, généreux envers ses employés, il était prévu qu’il voyage sur le Titanic. Mais à la dernière minute, il changea ses plans pour rallier New York par L’Olympic, le sauvant ainsi d’un naufrage historique. C’est dans ce décor que Alva Vanderbilt, épouse ambitieuse et cultivée de William Kissam Vanderbilt, s’illustra par son habileté mondaine. En mariant sa fille Consuelo au duc de Marlborough, elle réalisa l’un des plus célèbres mariages transatlantiques du XIXᵉ siècle : l’alliance entre dollars américains et aristocratie britannique.

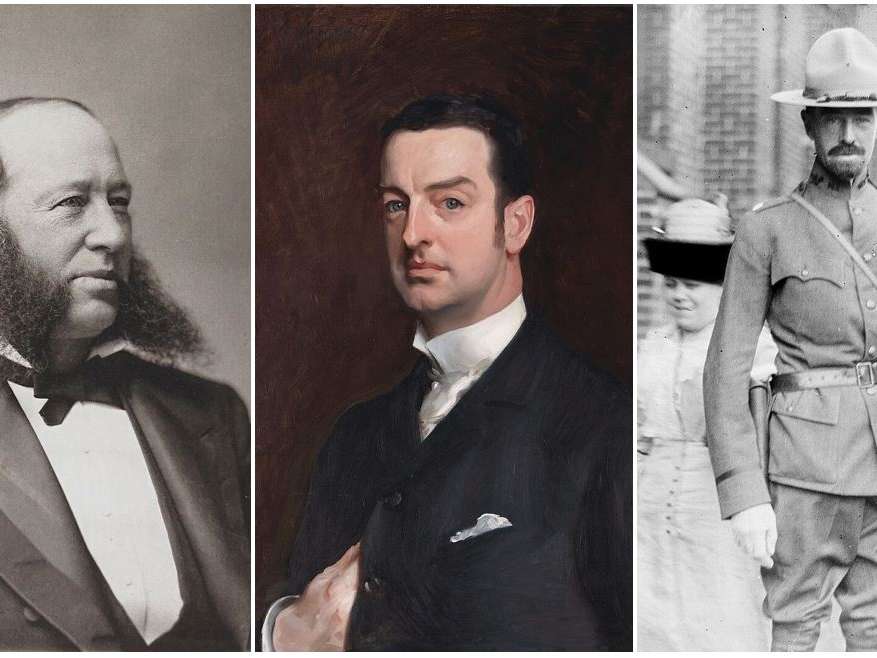

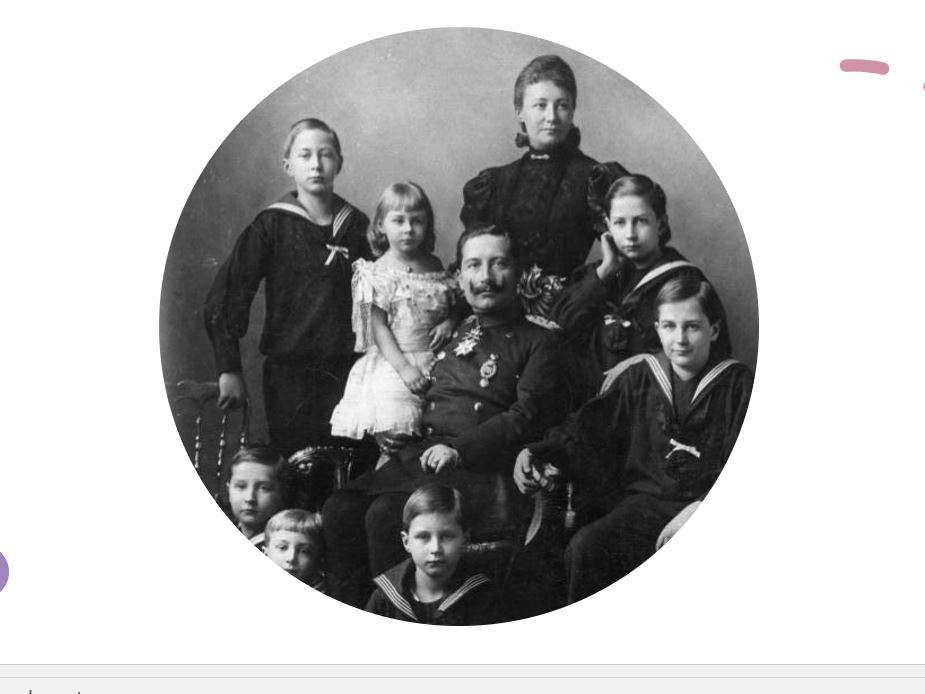

Cornelius Neily Vanderbilt III (1873-1942), fils de Vanderbilt II, fut un inventeur génial qui passa son temps à développer les mécanismes des trains, déposant plus de 30 brevets à succès. Officier de talent, il noue des amitiés assez singulières comme avec l’Empereur Guillaume II, le roi Albert Ier de Belgique, le roi Olav V de Norvège, différents monarques britanniques ou le premier Shah des Pahlavi. Durant la Première Guerre mondiale, Cornelius perd son frère Alfred dans le torpillage du Lusitania (1915) par un sous-marin du Kaiser. Cornelius Neily Vanderbilt et son fils Cornelius Vanderbilt Jr. IV (1898-1974) serviront alors en France durant le conflit et se distingueront tous deux.

Vanderbilt IV se lance dans la presse. On lui doit la création du Los Angeles illustrated Daily News, le San Francisco Illustrated Daily Herald et encore le Miami Tab. Une affaire qui lui vaudra de nombreux désaccords avec sa famille qui se méfiaient des médias déjà trop envahissants dans la vie privée des membres de cette dynastie réputée. L’aventure ne dure que deux ans avant de s’effondrer, victime de la concurrence. Il se lance alors dans la réalisation de production et sort un documentaire indépendant sur la montée du nazisme. « Hitler, le règne de la terreur » est le premier film produit secrètement en Allemagne avec Cornelius Vanderbilt IV, en narrateur. Il se paye même le luxe d’interviewer le Kronprinz Guillaume de Prusse, n’hésitant pas à montrer les exactions des nazis sur les juifs. Pour autant, le documentaire n’est pas pris au sérieux. La presse américaine de l’époque ne pensant pas que le chancelier allemand soit une menace pour le monde. Il n’existe aujourd’hui plus qu’un seul exemplaire de ce film inédit.

Pas étonnant en soi que Cornelius Vanderbilt IV se soit engagé dans l’armée durant la Seconde Guerre mondiale entre 1941 et 1943, muté au contre-espionnage.

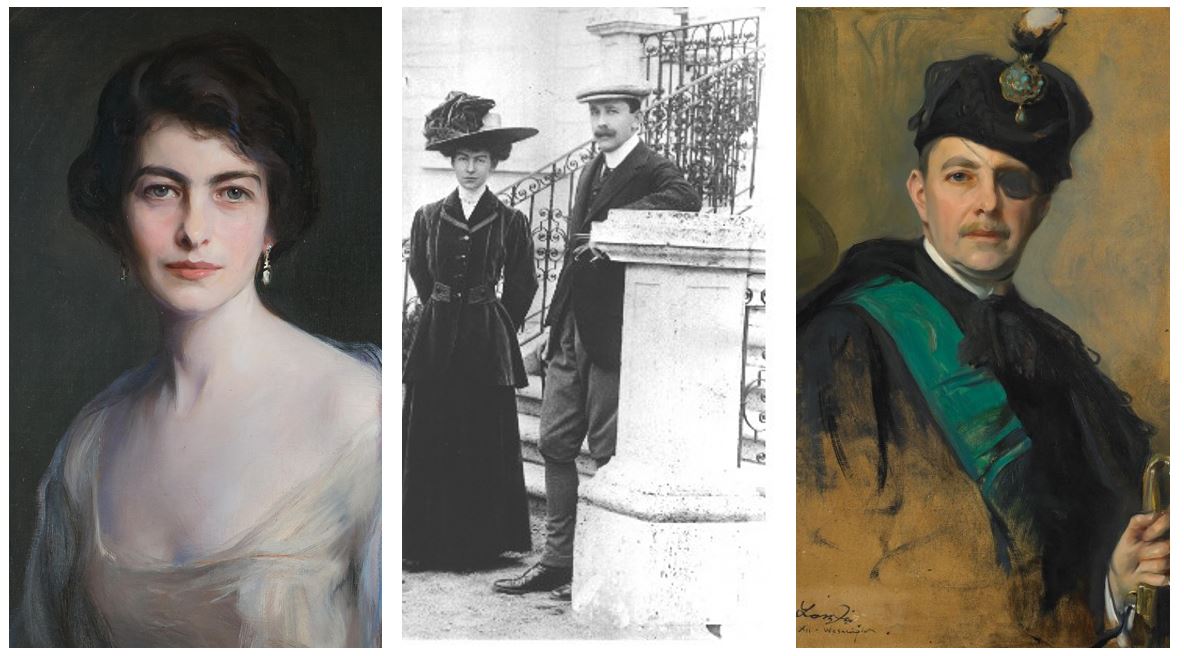

Gladys Moore Vanderbilt, comtesse Széchenyi

Née en 1886, Gladys est la plus jeune des sept enfants de Cornelius Vanderbilt II et d’Alice Claypoole Gwynne. Elle grandit dans l’un des décors les plus fastueux de Newport, The Breakers, le célèbre palais d’été de la famille. Dès son enfance, elle appartient au cénacle des héritiers Vanderbilt promis à incarner l’opulence et le rayonnement social de la dynastie.

À la mort de son père en 1899, Gladys hérite avec ses frères et sœurs d’une immense fortune. On estime qu’elle reçut plusieurs millions de dollars – une somme colossale pour l’époque –, ce qui en fit l’une des héritières les plus convoitées d’Amérique. En janvier 1908, elle épouse à New York le comte László Széchenyi de Sárvár-Felsövidék (1879-1938), membre d’une des plus anciennes familles nobles de Hongrie. Cette union illustre la mode des “Dollar Princesses”, ces riches héritières américaines qui, à l’image de Consuelo Vanderbilt (sa cousine mariée au duc de Marlborough), importèrent leurs fortunes dans les châteaux européens en échange de titres.

Le mariage fut un événement mondain majeur : il liait l’une des plus puissantes fortunes américaines à une dynastie hongroise prestigieuse, descendante du fameux István Széchenyi, réformateur du XIXᵉ siècle, considéré comme un héros national en Hongrie.

Gladys s’installa à Budapest et dans les domaines hongrois des Széchenyi. Elle découvrit une aristocratie en plein bouleversement, bientôt ébranlée par la Première Guerre mondiale et la chute de l’Empire austro-hongrois en 1918. Durant le conflit, elle n’hésita pas à ouvrir son châteaux aux soldats de l’Empire. Le couple eut cinq filles : Cornelia, Alice, Gladys, Sylvia et Ferdinandine. Sans fils pour hériter, la lignée masculine de son mari s’éteignit peu après.

Si Gladys conserva le prestige lié à son nom et son immense fortune, la vie européenne n’était pas toujours simple. La fortune des Széchenyi, amoindrie par la guerre, reposait en partie sur la dot Vanderbilt. La comtesse dut souvent jongler entre ses attaches américaines et les réalités d’une aristocratie hongroise ruinée. Elle continua toutefois d’entretenir des liens avec Newport et The Breakers, dont elle hérita en 1934 après la mort de sa mère. Elle y séjournait l’été avec ses enfants, y maintenant l’aura d’un monde révolu. Le comte László Széchenyi mourut en 1938. Gladys, veuve, vécut entre les États-Unis et l’Europe, mais resta profondément attachée à Newport. Elle décède à son tour en 1965.

À sa disparition, The Breakers revint à sa fille aînée Cornelia (1908-1958). Rapidement, face au coût exorbitant de son entretien, une partie du palais fut confiée à la Preservation Society of Newport County, qui en fit un musée. Aujourd’hui, The Breakers est le site le plus visité de Newport et l’un des symboles de l’opulence Vanderbilt. Sa fille, la comtesse Sylvia Szapáry y conserva un appartement jusqu’à son décès en 1998, à l’âge de 90 ans.

Gladys Moore Vanderbilt incarne encore aujourd’hui l’image de la dernière génération des Vanderbilt élevés dans la certitude de la toute-puissance. Avec elle, la fortune familiale s’amarra définitivement en Europe, mais aussi s’étiola au fil des mariages, des partages et des dépenses.

La décadence et la fin du mythe Vanderbilt

En 1973, lors d’une réunion familiale organisée à Vanderbilt University, aucun descendant ne figurait plus parmi les millionnaires américains. Le symbole était cruel : en moins d’un siècle, le patrimoine colossal du Commodore avait été drastiquement dilapidé par les uns et les autres. La plupart des palais furent vendus ou transformés en musées. Newport devint un parc d’attractions pour touristes fascinés par ces vestiges d’un âge d’or. Certains héritiers, comme Gloria Vanderbilt (1924-2019), artiste, créatrice de mode et mondaine, maintinrent cependant la flamme d’une notoriété. Par son fils, le journaliste (gay) Anderson Cooper, qui anime toujours une émission sur CNN, la dynastie conserve encore une visibilité médiatique. Encore faut-il évoquer George John Godolphin Spencer-Churchill, trentenaire marquis de Brandfort et futur duc de Marlborough ultime témoin de la gloire des Vanderbilt.

L’histoire des Vanderbilt concentre toute l’ambivalence du rêve américain. Ascension fulgurante, fortune inimaginable, rayonnement social, puis chute inexorable. Les chroniqueurs aiment rappeler cette phrase de Cornelius Vanderbilt : “Any fool can make a fortune; it takes a man of brains to hold on to it.” (« N’importe quel imbécile peut faire fortune ; il faut un homme intelligent pour la conserver. ») Ironie de l’histoire : ses héritiers n’eurent pas assez l’énergie, ni parfois la discipline, pour préserver l’empire. Mais dans la mémoire collective, ils restent toujours les symboles flamboyants d’une époque où l’Amérique rêvait de grandeur et de splendeur aristocratique.

L’article Les Vanderbilt : grandeur et décadence d’une dynastie américaine est apparu en premier sur Revue Dynastie.